Der Einschüchterung die Stirn bieten

- Fee

- 26. Juli 2025

- 10 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 27. Juli 2025

Berlin mag ich noch immer. Doch in den letzten Jahren zog es mich eher nach Thüringen und Sachsen. Heute schaue ich mit Hilfe des Berliner Queerbeauftragten wiedermal in der deutschen Hauptstadt vorbei.

Thüringen und Sachsen? Echt jetzt? Ja, mich zieht es seit 2019 dorthin. Eine meiner Motivationen, nebst meinem ausgeprägten Deutschlandfetisch, ist nicht trotz, sondern wegen ihres rechtsradikalen Images in diese Bundesländer zu reisen. Nicht etwa, weil mich Rechtsextremismus anzieht, sondern weil ich überzeugt bin, dass nicht ganz Thüringen und Sachsen fascho sind. Genauso erfuhr ich es in Eisenstadt, Erfurt, Weimar, Dresden und Leipzig. Und ich hoffe, die Menschen halten weiter stand. Zumindest einer von ihnen tut es seit jeher.

Bodo aus Thüringen

Orkan aus Berlin

Auf Facebook bin ich auch auf einen mutigen Menschen aus Berlin getroffen. Alfonso Pantisano sieht nicht nur umwerfend aus, der Queerbeauftragte der deutschen Hauptstadt schreibt mir aus der Seele. Noch vor seinen Worten gibt es einen Abzweiger in meine Welt und ins Berliner Abgeordnetenhaus.

Auch mich hat in letzter Zeit sehr beschäftigt, was ich mir als Reaktion auf die zunehmende Queerfeindlichkeit anhören musste. Darunter «Müsst ihr euch denn öffentlich an einer Demonstration zeigen?» oder «Wir haben es übertrieben!» oder «Die Gesellschaft verliert langsam die Geduld!»

Zum Glück reagierte ich auf die kalte Schauer über meinen Rücken mit glühender Überzeugung aus meiner Brust. In mir bäumte sich die dreizehnte Fee auf, schlug wie ein Pfau das Rad und wurde richtig wütend. Das Gleiche passiert mir, wenn geliebte Menschen eine Tendenz zum Verständnis für rechtsextremes Gedankengut an den Tag legen.

Was ich lange verdrängt hatte: Längst nicht alle sehen es so, dass Queer-, Frauen- und Ausländerfeindlichkeit zusammenhängen und einander sogar bedingen. Oder anders gesagt: Sie entspringen alle der geschürten Uranangst, die zum Einsatz kommt, wenn sich Menschen rechtsextrem orientieren, sobald sie genug eingeschüchtert sind. Und ja: Für alle, die so schon rechts (oder bürgerlich) bzwm nicht linjs (oder sozisk) denken, ist der Weg etwas kürzer (oder direkter). Das heisst allerdings nicht, ihn beschreiten zu müssen, wie es gerade hochrangige deutsche CDU-Polutiker:innen vormachen im Irrglauben, dadurch AfD-Stimme zu gewinnen – es sei denn, die beiden (mit der CSU eigentlich drei) Parteien fusionieren und legen das «C» ab.

Zentral beim Erhalt und zur Förderung einer vielfältigen Gesellschaft sind Verbündete. Ein solcher «Ally» von queeren Menschen ist Orkan Özdemir, ein heterosexueller Muslim und Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Umgekehrt können auch queere Personen «Allies» sein von Menschen mit Migrationsbiografie, wenn es um deren Gleichstellung geht.

Alfonso aus Berlin

Zurück also zu Alfonso Pantisano. Er ist mir dank zuckerbergschem Algorhitmus über den virtuellen Weg gelaufen. Weil er schreibt, wie ich denke, kann ich Alfonso auch gleich eins zu eins zitieren.

von Alfonso Pantisano

Ansprechperson der Landesregierung Berlin

für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

«Ich schreibe gerade einen Text nach dem anderen. Nicht, weil ich besonders viel Zeit hätte. Sondern weil ich es muss. Weil ich nachts tatsächlich wach werde – nicht vor Sorge, sondern vor Wut. Weil diese Gedanken raus müssen. Weil ich nicht mehr zusehen will, wie alles, was wir uns als queere Community hart erkämpft haben, wieder angezündet wird – nicht nur in Parlamenten, sondern auch auf offener Strasse, im Internet, in Wohnzimmern. Ich schreibe, weil das, was uns bedroht, jeden Tag gefährlicher wird. Und weil das, was uns schützt, nicht nur Gesetze sind – sondern Worte, Sichtbarkeit, Haltung.

'Ich habe ja nichts gegen euch – aber müsst ihr euch wirklich immer so zeigen?' Das ist kein Satz, der mir aus rechten Telegram-Gruppen entgegenschlägt. Sondern aus der sogenannten gesellschaftlichen Mitte. Sogar von manchen Menschen mit Pride-Filter auf Instagram, mit Regenbogenaufklebern auf dem Laptop, mit guten Absichten und besten Verbindungen. Was in diesem Satz mitschwingt, ist keine offene Ablehnung. Es ist ein Unbehagen, das nicht als solches ausgesprochen wird. Es ist Irritation darüber, dass queere Menschen heute immer noch nicht Ruhe geben. Ganz nach dem Motto 'Ihr dürft endlich heiraten. Was wollt ihr denn noch?'

Es ist die Reaktion jener, die gelernt haben, Vielfalt gut zu finden – solange sie nicht irritiert, nicht fordert, nicht aneckt. Ein reflexartiges Zusammenzucken, wenn queere Menschen nicht mehr fragen, ob sie dazugehören dürfen, sondern schlicht davon ausgehen, dass sie nie hätten ausgeschlossen werden dürfen.

Dabei sagt kaum jemand: 'Geht weg.' Aber was gesagt wird – direkt oder unterschwellig – ist: 'Bleibt da, wo ihr uns nicht auf die Nerven geht. Sprecht nicht zu laut, liebt nicht zu offen, stellt keine Forderungen, die unsere gewohnte Ordnung durcheinanderbringen. Ihr dürft da sein – solange ihr uns nicht zwingt, etwas zu verändern.' Das ist keine bewusste Feindlichkeit. Aber mit Akzeptanz hat das auch nichts zu tun. Es ist ein höfliches Abdrängen, ein leiser Rückzugsbefehl, der sich in Nettigkeiten tarnt. Und genau das ist gefährlich. Denn es ist nicht die offene Gewalt, die uns zuerst verletzt. Es ist das gut gemeinte Wegsehen. Die höfliche Erschöpfung. Das freundliche Desinteresse, das genau in dem Moment einsetzt, in dem unsere Realität unbequem wird – zu komplex, zu emotional, zu fordernd.

Die Wahrheit ist: Wer Lesben nicht sieht, schützt sie nicht, wenn sie auf der Strasse angepöbelt werden. Wer Schwule ignoriert, meldet den Angriff nicht, wenn er ihn mitbekommt. Wer trans Menschen aus Gesprächen heraushält, steht nicht vor ihnen, wenn sie bedroht werden. Und wer queere Menschen nur dann mitdenkt, wenn es um Diversity-Statements geht, lässt sie genau dann allein, wenn es konkret wird. Wer uns nicht sieht, schützt uns nicht – und schützt damit auch nicht das Versprechen dieser Gesellschaft: dass alle Menschen in Freiheit, Würde und Sicherheit leben dürfen. Allein in Berlin leben über eine Million queere Menschen – eine Million Existenzen, deren Sichtbarkeit keine Frage des Geschmacks ist, sondern eine demokratische Notwendigkeit. Die Vielfalt dieser Stadt ist nicht Deko. Sie gehört zu Berlin. Und sie gehört – wie Freiheit und Würde – zu dem, was unser Grundgesetz verspricht.

Was viele als 'zu viel' empfinden – unsere Präsenz in Sprache, Medien, Bildung, Politik – ist für uns oft gerade das Minimum, um überhaupt existieren zu dürfen. Sichtbarkeit ist keine Geste der Selbstverliebtheit. Sie ist eine Reparaturmassnahme. Lasst das auf Euch einwirken. Ja, sie ist eine Reparaturmassnahme.

Sie ist die Antwort auf jahrhundertelanges Schweigen, auf Löschung, auf systematisches Unsichtbarmachen – in Geschichtsbüchern, Klassenzimmern, Archiven, Familienerzählungen. Heute leben wir in einem Land mit Gesetzen gegen Diskriminierung und mit einer rechtlich anerkannten Ehe für alle. Und trotzdem bleibt unsere Gleichstellung fragil – weil sie sich strukturell nie wirklich tief verankert hat. Noch immer steht nicht im Grundgesetz, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Obwohl die Nazis auch uns in Konzentrationslagern vernichtet haben. Noch immer müssen lesbische Mütter ihre Kinder aufwändig adoptieren, wenn sie nicht leiblich verwandt sind – während heterosexuelle Väter automatisch als rechtlich bindend gelten. Queere Familien bekommen immer noch nicht rechtliche Absicherung, die sie brauchen um entspannt Familie sein zu können. Denn Kinder aus einer lesbischen Beziehung, oder noch genauer, Kinder aller queeren Beziehungen müssen die rechtliche Absicherung erhalten, die ihnen zusteht. Und ja, Transeltern müssen mit ihrem Geschlecht und ihrem selbst gewählten Namen in der Geburtsurkunde aufgeführt werden, Mehrelternschaften müssen allen beteiligten Eltern die Garantie geben, ihre Kinder gleichberechtigt sehen und grossziehen zu können. Das ist euch zu kleinteilig? Nun, für uns heisst das Demokratie.

Noch immer ist der Alltag für trans und nicht-binäre Menschen voller Hürden – trotz Selbstbestimmungsgesetz. Denn strukturelle Diskriminierung verschwindet nicht durch Gesetzesreformen allein. Sie zeigt sich in Ämtern, in Gerichten, in Medien, in der Medizin. Noch immer werden queere Jugendliche in Schulen nicht ausreichend geschützt – weil ihre Realität in vielen Lehrplänen entweder verschwiegen oder problematisiert wird. Und noch immer werfen konservative Stimmen queerer Aufklärungsarbeit vor, sie würde Kinder 'frühsexualisieren'. Frühsexualisierung? Ist das euer Ernst? Es geht hier nicht um Sexualisierung. Es geht um Sichtbarkeit. Darum, dass Kinder sich in der Welt wiederfinden dürfen – so wie sie sind.

Solange Gleichstellung vom Wohlwollen abhängt – und nicht vom festen Fundament gleichwertiger Teilhabe –, bleibt unsere Sichtbarkeit immer bedroht. Sie bleibt abhängig der Stimmung anderer, vom politischen Wind oder Gegenwind.

Die Regenbogenfahne ist kein Lifestyle. Ich kann es echt nicht mehr hören. Die Regenbogenfahne ist ein Schutzschild. Für alle, die zu lange ohne Schutz leben mussten. Für queere Jugendliche, die nicht wissen, ob sie morgen in einer solchen Welt voller Ablehnung noch leben wollen. Für trans Menschen, die nicht wissen, ob sie gleich, wenn sie ihr Zuhause verlassen und nur schnell zum Kiosk wollen, brutal zusammengeschlagen werden. Für Lesben, Schwule, bi, inter, nicht-binäre Menschen, die sich jeden Tag entscheiden müssen: Sichtbar sein – oder sicher bleiben? Diese Fahne ist kein Accessoire. Sie ist ein Versprechen. Sie sagt: Du bist nicht allein. Und sie sagt: Du bist richtig. Genau so, wie du bist.

'Sexualität gehört in die eigenen vier Wände' – wirklich? Dieser Satz taucht immer dann auf, wenn queere Menschen sichtbar werden. Nicht, weil sie über Sex sprechen. Sondern weil sie es wagen, als sie selbst in Erscheinung zu treten. Wenn ein heterosexueller Mann von seiner Frau spricht, denkt niemand an sein Bett. Wenn eine lesbische Frau ihre Partnerin erwähnt, ist es plötzlich 'zu viel', 'zu privat'. Wenn ein trans Mensch auf die korrekten Pronomen besteht, wird es als übergriffig empfunden.

Dabei zeigen heterosexuelle Menschen ihre Beziehungen permanent: durch Erzählungen im Kolleg:innenkreis, durch das Urlaubsfoto auf dem Schreibtisch, durch die Selbstverständlichkeit, mit der sie sagen dürfen, mit wem sie ihr Leben teilen, mit wem sie im Urlaub waren. Und doch denkt niemand, sie sprächen über Sex. Wenn queere Menschen dasselbe tun, wird es plötzlich sexualisiert, problematisiert, verdächtigt. Warum? Das Problem ist, dass viele von euch nie lernen mussten, mit unserer Realität umzugehen – weil ihr nie gezwungen wart, sie überhaupt wahrzunehmen.

Es ist unbequem, wenn das Unsichtbare eine Stimme bekommt. Ich weiss. Wenn Menschen, die jahrzehntelang angepasst funktionierten, beginnen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen – nicht aus Eitelkeit, sondern aus Not. Wenn sich die gesellschaftliche Mitte plötzlich erklären muss – nicht weil sie feindlich war, sondern weil sie sich selbst nie in Frage gestellt hat. Aber da müssen wir jetzt ein für alle Male durch.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob wir zu laut sind. Die Frage ist: Warum wart ihr so lange so still? Still, wenn Menschen wie wir heute auf der Strasse geschlagen werden. Still, wenn Kinder wie wir sich heute noch in Schulen verstecken – aus Angst, ausgelacht, gemobbt oder allein gelassen zu werden. Still, wenn Parteien queerfeindlich agieren – und ihr sagt: 'Aber sie sind wirtschaftlich kompetent.' Oder ihr euch genervt fragt 'Ja, haben wir denn keine anderen Probleme in unserem Land?'

Warum bliebt ihr still, wenn Kolleg:innen Witze über uns machen – und ihr sogar mitlacht. Und ja – ich weiss, dass diese Stille nicht immer bösartig ist. Oft ist sie Ausdruck von Unsicherheit, von Überforderung, von einem tief verinnerlichten Reflex, sich nicht einmischen zu wollen. Aber eure Stille bleibt folgenreich. Denn Schweigen wirkt. Schweigen ist ein Raum – und wenn ihr ihn nicht füllt, tun es andere. Mit Lügen. Mit Hass. Mit Ideologien, die sich als 'gesunder Menschenverstand' tarnen und in Wirklichkeit die Grundwerte dieser Gesellschaft attackieren.

Unser CSD, unser Pride ist kein Fest. Kapiert das endlich doch mal. Pride war und ist immer noch Protest. Gegen das Vergessen. Gegen die Behauptung, es sei alles erreicht. Gegen euer Glauben, ihr hättet alles richtig gemacht. Gegen die Idee, wir müssten dankbar sein für die Ehe für alle – obwohl das Grundgesetz noch immer nicht sagt, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf.

Unser CSD, unsere Pride ist gegen die Logik der neuen Rosa Listen, die der Bundesinnenminister wieder einführen will und damit unsere Community in grösste Gefahr bringt. Gegen politische Ausgrenzung, gegen transfeindliche Rhetorik, gegen die gezielte Delegitimierung queerer Existenzen durch Kampagnen, Schlagzeilen, Hassreden.

Wir feiern, weil jeder CSD, jeder Tanz, jeder Kuss im öffentlichen Raum ein Nein ist – ein Nein zur Gewalt, zur Angst, zur Unsichtbarkeit. Aber auch ein Ja: Ein Ja zum Leben. Ein Ja zur Zukunft. Ein Ja an die queeren Jugendlichen, die noch keinen Ausweg sehen und eine lebensfrohe Zukunft verdienten. Die sich aber tagtäglich selbst verletzen. Die sich nicht mehr vorstellen können, erwachsen werden zu wollen. Ich frage immer wieder auch mich selbst: Sollen wir gerade in diesen Zeiten feiern? Da bin ich hin und her gerissen. Und heute Nacht um 2 Uhr, als ich diesen Text geschrieben habe, wurde mir wieder klar: Wir feiern, weil gerade die queeren Kids uns brauchen. Und weil wir wissen, dass Hoffnung manchmal in einem Lächeln, mit einem Tanz beginnt.

Happy Pride, Berlin. Und an alle, die denken, wir seien zu dies oder zu das: Wir sind der Lärm, den ihr nie hören wolltet. Den ihr euch aber jetzt anhören müsst.»

Niemand aus Glarus

Wer sich jetzt sagt «Ach, das ist ja in Deutschland und betrifft die Schweiz doch nicht!» liegt ziemlich sicher falsch. Immerhin ist die SVP die Blaupause für Partein wie die AfD. Das sagt übrigens nicht, dass SVP- oder AfD-Wähler:innen Faschos sind. Das ist, wenn schon, das perfide Kalkül hinter der gegenteiligen Behauptung. Jedenfalls macht die SVP im Kanton Zürich gerade mächtig Wind gegen Transpersonen.

In meinem Glarnerland offenbarte sich zwar neulich an der Glarus Pride und am Outdoor-Theaterstück Niemand war schon immer da, dass die Menschen gerade in einer ländlichen Randregion ein vitales Interesse an einem guten Zusammenleben haben – in der ganzen Vielfalt ihrer persönlichen Herkunft und Hintergründe.

Für mich freiwilliger Glarner und Lokalpolitiker wird in nächster Zeit die Betonung wichtig sein, dass unser kleiner Kanton sich Queer-, Frauen- und Ausländerfeindlichkeit gar nicht leisten kann. Ich wünsche mir sehr, dabei die Frage nach dem Warum nicht beantworten zu müssen. Taucht sie auf, bedeutet sie, dass die Einschüchterung (und das Desinteresse) der Menschen viral fortgeschritten ist. Als Zeichen dafür, dass es nicht so düster ist, werte ich die Aufforderung des Kantons Glarus an die einheimischen Unternehmen, das Potenzial von geflüchteten Menschen zu nutzen.

Wie fortgeschritten der Rechtsextremismus in der Schweiz ist, zeigt eine SRF-Doku über eine rechtsradikale Organisation mit einer ehemaligen Klimaktivistin als Führungskraft, die sich darin nicht als einzige queerfeindlich äussert. Die Dokumentation stiess auf eine Rüge, wie die WOZ am 8. Mai 2025 berichtet. Ich persönlich schaute sie mir erst im Juli an. Die inhaltlichen Mängel erkenne ich zwar, doch die Wirkung als Warnsignal überwiegt für mich.

Die Frage, ob rechtsextremes Gedankengut eine Bühne erhalten soll oder nicht, hat in den letzten Wochen auch ein ARD-Sommerinterview mit dem Shooting-Star der AfD aufgeworfen. Mit ja oder nein darauf zu antworten, wäre eine Entscheidung für die These oder die Antithese. Wie immer geht es aber um die Synthese. Und die braucht einiges an Zeit, in der viele Grausamkeiten Platz haben. Deshalb brauchen die Menschen nun Kraft und Ausdauer zugleich, um der Einschüchterung die Stirn zu bieten – mit Anstand, Selbsbewusstsein, Standhaftigkeit und Stolz, zum Beispiel indem wir vier und weitere Worte nicht den Faschos überlassen werden.

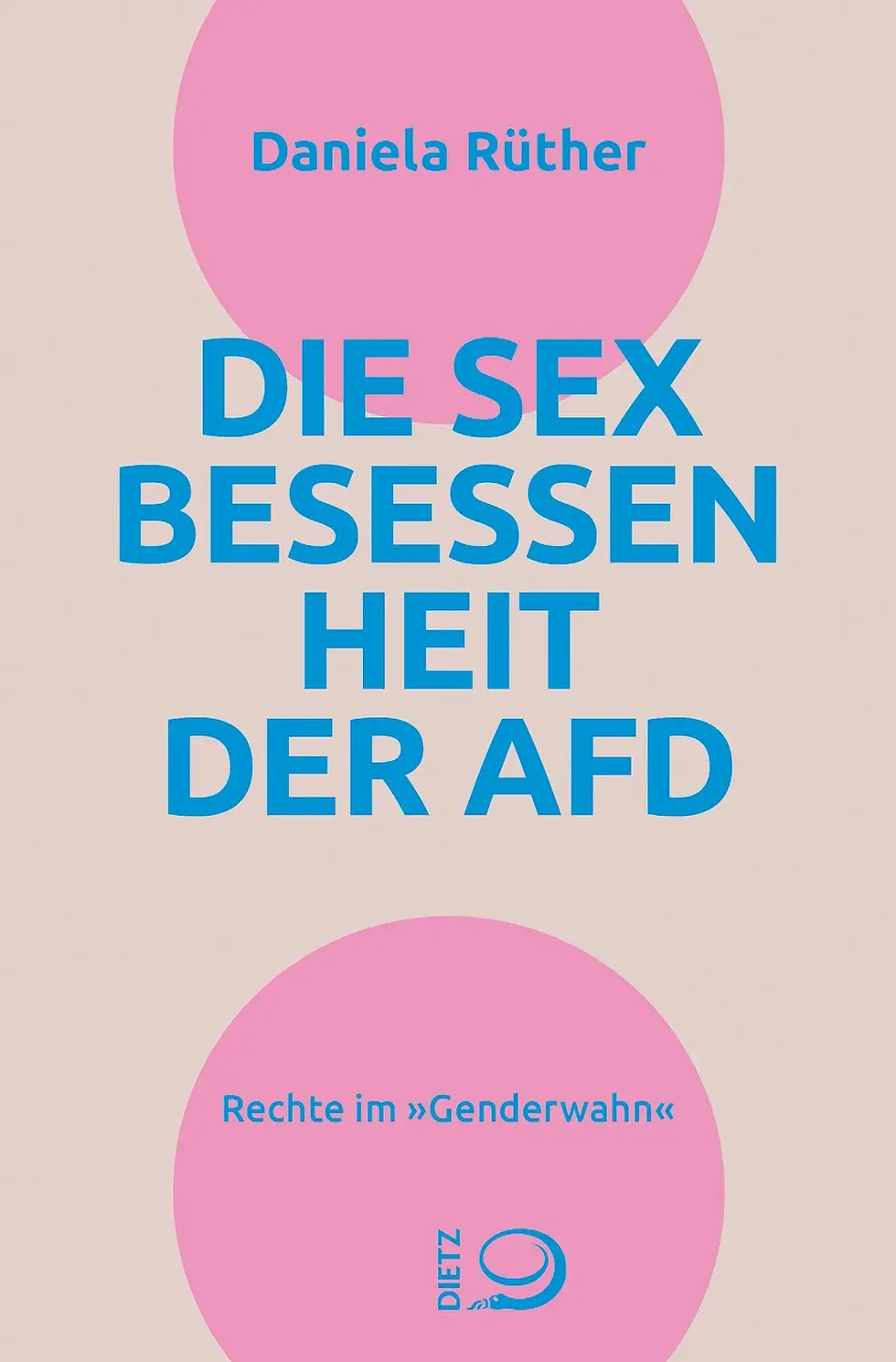

Ihre Stirn bietet zum Beispiel die Historikerin Daniela Rüther mit dem Buch «Die Sexbessenheit der AfD». Die Quintessenz: Gender ist kein links lanciertes Thema, sondern sondern ein Konstrukt der Rechten, konkret der Genderwahn der AfD. Dass es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, ist kaum noch jemandem klar. Und ich gehe davon aus, dass tief vergraben auch sexueller Frust dahintersteckt.

Genauso ein Konstrukt ist die «Nazikeule», die im gleichen Atemzug von der «Wokekeule» in tausend Teile geschlagen wird. Was wir dagegen tun können? Wir können Herumeiern, solange wir wollen, der Schluss ist immer derselbe: Macht Liebe! Zu ihr gehört Sex im Sinn der menschlichen Verschmelzung (statt unnatürlichen Trennung). Wer sie – man nennt sie auch Vertrauen oder Verletzlichkeit – nicht (oder nie) zulassen kann, hat ein waschechtes Problem, das eben das eigene (nicht das der anderen) ist und vermutlich auf Kränkung basiert – eine menschliche Eigenschaft, deren Dynamik sich sowohl von ihrer feindseelig zerstörerischen (bösartigen), als auch von ihrer wachsend aufbauenden (liebevollen) Seite zeigen kann.

Kommentare